Die Weltmeisterschaft in Ponferrada markiert den 25. Jahrestag der ersten und letzten Medaille für einen sowjetischen Fahrer im Straßenrennen der Elite. Sie ging an Dimitri Konyschew, den vermeintlichen Playboy, der nichts dergleichen sein wollte.

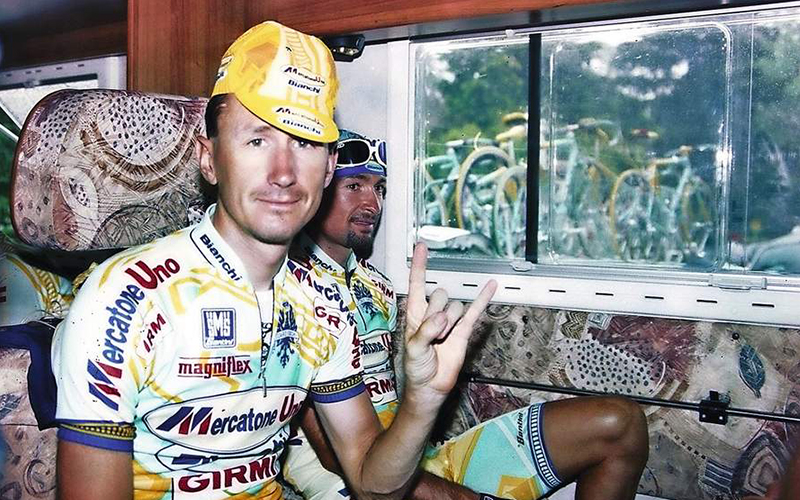

Dimitri Konyschew hat etwas an sich, das Erwachsene schwach werden lässt – und nicht nur Frauen. Aber Konyschew hat mehrmals betont – und versichert auch uns –, dass er nie ein „donnaiolo“ oder „sciupafemmine“ war, wie die Italiener klangvoll jene Spezies nennen, die uns als „Frauenheld“ bekannt ist. „Okay, vielleicht haben mich die Leute mit ein paar Mädchen ausgehen sehen, aber ich war erst Anfang 20“, protestiert er. „Es wäre komischer gewesen, wenn ich nicht mit Mädchen ausgegangen wäre. Aber die Italiener lieben diese Vorstellung von einem Don Juan.“ Tatsächlich waren es bei Konyschew oft die Männer, die weiche Knie bekamen. Er strahlte etwas aus, eine Nonchalance, die einem das Gefühl gab, er gehöre eigentlich nicht mit gebeugtem Rücken auf ein Rennrad, sondern lässig an eine Saloon-Bar gelehnt, in Jeans, ein Bourbon auf dem Tresen und eine Marlboro im Mundwinkel. Wenn er in die Pedale trat, flossen Konyschew und seine Maschine vorwärts wie eine geschmeidige Welle. Der legendäre italienische Kommentator Adriano De Zan hatte Anquetil, Merckx, Hinault und Pantani über Jahre miterlebt – aber nur, wenn Konyschew auf dem Bildschirm erschien, ging das aufgeregte Krächzen von De Zans Stimme in ein sanftes Schnurren über. Die diesjährige Straßenweltmeisterschaft markiert ein Vierteljahrhundert seit Konyschews Durchbruch auf der internationalen Bühne. Seine Silbermedaille hinter Greg LeMond in Chambéry war die erste eines russischen oder sowjetischen Fahrers im Straßenrennen der Männer – bei der ersten Teilnahme der UdSSR. Konyschew war damals 23. Auf regennasser Zielgerade in Chambéry ließ er Aristokraten des Profiradsports wie Sean Kelly, Steven Rooks und Laurent Fignon einfach stehen. Das Resultat an sich war Grund genug für Überschwang; das Rennen, das ihm vorausgegangen war, ließ die Experten in Superlativen versinken.

Der große italienische Sportjournalist Gian Paolo Ormezzano schrieb in La Stampa: „In einem, wie wir zugeben, echten Fall von journalistischer Inkompetenz tun wir uns schwer, das Finale der Straßenweltmeisterschaft wiederzugeben, die gestern in Chambéry stattgefunden hat – aus Angst, es in Bilder zu übersetzen, die ihm nicht gerecht werden: Einen schöneren sportlichen Wettbewerb haben wir erst einmal gesehen, beim 10.000-Meter-Lauf bei der Leichtathletik-Europameisterschaft 1971 in Helsinki, den der Finne Väätäinen gewann. Aber wie können wir erwarten, dass sich jemand daran erinnert?“ 25 Jahre nach dem – wie Ormezzano sagte – „Schönsten, was wir je im Sport gesehen haben“, sind nicht einmal Konyschews Erinnerungen gestochen scharf. Er hat viel Leben in diese zweieinhalb Dekaden gepackt – zu viel, würden einige sagen. Aber auch hier wird uns Konyschew sagen, dass er in seiner ganzen Karriere fehlbesetzt war, dass er nie der nutzlose Playboy, der Serienversager war, als der er manchmal dargestellt wurde. Er wird uns versichern, dass Chambéry Erwartungen weckte, die über die Reichweite seines natürlichen Talents hinausgingen. Nicht existente Laster waren einfach etwas, womit schlecht informierte Journalisten und Sportliche Leiter ihre Fehleinschätzung seines wirklichen Potenzials wegerklärten.

Wir treffen ihn in einer Hotelbar in Alta am nördlichsten Zipfel Norwegens, weit über dem Polarkreis. Wir sind natürlich beim Arctic Race of Norway, wo Konyschew, jetzt Sportlicher Leiter bei Katusha, mit Alexander Kristoff einen der Lokalmatadore zu zwei Etappensiegen führen wird. In gewisser Weise ist Katusha die moderne Reinkarnation des Teams Alfa Lum, in dem Konyschew seinen Weg im Profiradsport begann und ohne das er vielleicht nie auf höchstem Niveau im europäischen Radsport gefahren wäre. Das gilt auch für seine Landsleute und Zeitgenossen Wladimir Pulnikow, Pjotr Ugrumow, Dschamolidin Abduschaparow, Andrej Tschmil und Sergej Suchorutschenkow. Für Suchorutschenkow, den „Merckx des Ostblocks“, der über 30 Jahre alt war, als Michail Gorbatschow das politische System zu modernisieren begann, kam alles ein bisschen zu spät. Konyschew war anders – vor allem war er zehn Jahre jünger und hatte mehr Glück. Er hatte den Radsport dank seines Vaters entdeckt, der Trainer bei einem der Vereine in Nischni Nowgorod war, obwohl es auch leicht eine andere Sportart hätte sein können: „Meine Mutter hat Basketball auf sehr hohem Niveau gespielt und ich bin mit ihr zu den Spielen gefahren“, sagt Konyschew. „Aber ich habe alles gespielt – Handball, Basketball, Volleyball. Ich fand das alles ziemlich leicht. Radsport war das Einzige, wofür ich keine natürliche Begabung hatte. Als Teenager ging ich zu den Trainingslagern meines Vaters, versuchte mitzuhalten – vergebens. Das hat mich so geärgert, dass ich anfing zu trainieren. Danach habe ich schnell aufgeholt.“

Konyschew hatte seine anderen sportlichen Interessen bald aufgegeben, um sich an einer der berühmten Talentfabriken, die Generation um Generation von Champions des Ostens hervorbrachten, auf den Radsport zu spezialisieren. Das Training war hart, sagt er, aber nicht annähernd so anstrengend, wie die Horrorgeschichten über den Jugendsport hinter dem Eisernen Vorhang nahelegten. „An einigen Orten gab es vier Trainingssessions pro Tag: Sie trainierten vor dem Frühstück auf der Rolle, machten dann eine lange Fahrt, dann machten sie eine zweite Session am Nachmittag und abends waren sie noch mal auf der Rolle. Bei uns war es nicht so brutal. Im Dezember hatten wir ein schönes Trainingslager mit langen Fahrten, aber langsam – 180, 200, 220 Kilometer, um die Grundlagen zu legen. Aber am nächsten Tag konntest du dich ausruhen. Und wir waren nicht einmal sehr müde: Wir trommelten die Leute an den Ruhetagen für eine Partie Fußball zusammen. Niemand schrie uns an oder schlug uns, wenn wir schlapp machten, außerdem waren Essen und Unterbringung absolut perfekt. Es gab Kaviar zum Frühstück!“ Wenn sie das hören, könnten Kritiker die Ursprünge von Konyschews Champagner-Lebensstil ausmachen. Doch er sagt, dass sie sich irren. Schon als er als Teenager eine sowjetische Meisterschaft gewonnen hat, sei er zu Unrecht als Messias dargestellt worden, wo er doch nur Glück gehabt hätte. „Sie kannten mich nicht! Ich kam bei einer Hügelankunft einfach von hinten und habe alle überrascht. Das war typisch für mich. Ich hatte einfach Glück.“

Wie viel davon Bescheidenheit – echte oder falsche – ist, ist schwer zu sagen. „Ich war nur insofern begnadet, als dass Mutter Natur mir keine große Physis oder keinen großen Motor gegeben hat. Wenn ich mich beim Training überlastete, wurde ich krank, bekam Magenprobleme oder Halsschmerzen. Deswegen haben die Leute vielleicht gedacht, dass ich nicht genug trainiere – ich war anfällig, aber das hat mich auch gerettet und so langlebig gemacht. Ich habe mich nicht aufgerieben.“

Konyschews Leistungen machen die Beteuerungen seiner Mittelmäßigkeit schwer verständlich. 1986 verließ er zum ersten Mal die Sowjetunion und bestritt das Coors Classic und die Weltmeisterschaft in Colorado Springs. In den USA sah er zum ersten Mal Chevrolets und Coca-Cola, aber ließ sich davon nicht beeindrucken. „Einige Jungs nutzen die Reisen ins Ausland zur ‚Flucht‘, um sich außerhalb der Sowjetunion niederzulassen, aber mir ist das nicht zu Kopf gestiegen.“ Im nächsten Jahr, 1987, gewann er in Italien drei wichtige Rennen für Amateure – den GP della Liberazione, den Giro delle Regioni und den Palio del Recioto. Dann entschied er 1988 den „Baby Giro“ für sich. Aber die wichtigste Auslandsreise 1988 aus Konyschews Sicht war die von Mike Bruschi nach Moskau, um Gorbatschow und den sowjetischen Radsportverband zu treffen. Bruschi war der Eigentümer von Alfa Lum, einem in San Marino ansässigen Hersteller von Aluminiumfenstern und -türen, der auch ein Profi-Radsportteam sponserte. Der Starfahrer von Alfa Lum, Maurizio Fondriest, sollte das Team 1989 verlassen, was Bruschi vor ein Dilemma und eine Möglichkeit stellte: Einer seiner Sportlichen Leiter, Primo Franchini, und der Radhersteller Ernesto Colnago hatten von einigen sowjetischen Fahrern gehört, die schon 1989 Profi werden durften. Tatsächlich hatte in sowjetischen Radsportkreisen ein Plan Gestalt anzunehmen begonnen, nachdem Gorbatschow 1985 an die Macht gekommen war. Er hatte sogar einen geheimen Codenamen: „Project Sea Serpent“. Es hatte sich bis San Marino herumgesprochen und Bruschi war nun bereit, dem sowjetischen Verband vier Raten von 100.000 Dollar für 15 seiner Fahrer zu bezahlen. Er wollte auch für Verpflegung, Unterkunft und Taschengeld aufkommen. Der Verband akzeptierte und wenig später landete eine Delegation mit Pulnikow, Ugrumow, Abduschaparow, Suchorutschenkow und Tschmil in Rimini an der Adria, um ins Abenteuer zu starten.

Man kann wohl sagen, dass die Russen – wenigstens zu Beginn – die Profiszene nicht im Sturm eroberten. Beim ersten Trainingslager in San Martino di Castrozza war es, wie Franchini sagte, als würde man ein stummes Orchester dirigieren: Sie traten jeden Morgen zum Training an und hatten bereits einen Sprecher für den Tag gewählt und der Rest machte den Mund nicht auf. Sie nahmen Italienisch-Unterricht, wollten anfangs aber nur lernen, wie man Mädchen anspricht. „Ich habe mich gut in Italien eingelebt, weil die Italiener so warmherzig und gastfreundlich sind, aber einige andere Fahrer taten sich schwer, vor allem die älteren, die Familie hatten“, erinnert sich Konyschew. „Und bei den Rennen hat das Team nicht richtig funktioniert. Du kannst kein Team haben, das nur aus Fahrern besteht, die gerade erst Profi geworden sind. Es war kein kulturelles Problem – in der UdSSR haben wir mit Tartaren, Moslems, Armeniern zusammengelebt. Aber im Peloton war es nicht leicht. Wir sprachen kaum Italienisch. Außerdem war das Peloton damals noch eine Mafia. Es gab einen Sheriff vom Dienst, der allen sagte, was sie zu tun hatten, aber das konnten sie mit uns nicht machen. Damit sind wir ihnen auf die Nerven gegangen; sie konnten nicht mit uns kommunizieren, also haben wir ihre Anweisungen nicht befolgt.“

Bei der Weltmeisterschaft hatten die sowjetischen Fahrer schließlich einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz: Sie waren – zugegebenermaßen erfolglos – seit Beginn der Saison zusammen gefahren. Mit Konyschew hatten sie dazu einen Fahrer, der wie geschaffen war für den schweren Rundkurs in Chambéry, der über die Côte de Montagnole führte. Und Konyschew liebte im Prinzip alle Rundstreckenrennen. „Bei Rennen wie der Flandern-Rundfahrt schlief ich noch, wenn die entscheidende Gruppe ging. Bei der WM war es einfach: Du bist bis zur 200-km-Marke einfach mitgerollt, dann bist du aufgewacht und plötzlich waren nur noch 20 Fahrer übrig …“ Das sollte seine Strategie bei späteren Weltmeisterschaften sein, aber nicht hier. Nach 100 Kilometern hatten der Franzose Thierry Claveyrolat und Fahrer von fünf anderen großen Nationen die erste nennenswerte Ausreißergruppe des Tages gebildet – und Konyschew ging mit. Er weiß nicht mehr viel von den nächsten drei oder vier Stunden, außer dass seine Fluchtgefährten einer nach dem anderen auf der Strecke blieben. Nachdem sie zwischenzeitlich fünf Minuten herausgefahren hatten, war der Vorsprung von Konyschew und Co. 50 Kilometer vor dem Ziel auf zwei Minuten zusammengeschmolzen und ihre Gruppe auf vier Fahrer geschrumpft. 30 Kilometer vor der Linie waren es plötzlich nur noch zwei: Konyschew und Claveyrolat. Eine Verfolgergruppe mit allen Favoriten, darunter Fignon und LeMond, hatte sich auf eine Minute an sie herangearbeitet und gab weiter Gas.

Ein packendes Rennen näherte sich einem großartigen Finale. Schade war einzig, dass nur ein Bruchteil der erwarteten 100.000 Zuschauer aufgetaucht war. Viele davon waren durch Hecken oder nicht bewachte Zugänge geschlüpft, ohne Ticket. Irgendwo unter ihnen war der Vater des sowjetischen Spitzenreiters, der – wie Dimitri sagt – „sich mit ein paar Italienern angefreundet und den ganzen Tag mit ihnen getrunken hatte“. Er und sein Sohn schienen nicht im mindesten irritiert von einem Himmel, der erst grau und dann schwarz wurde und im Begriff war, eine Sintflut zu entfesseln. Oder von dem Holländer Steven Rooks, der sich an ihn und Claveyrolat andockte, als noch gut eine Runde zu fahren war. Als Fignon bei der letzten Passage über die Côte de Montagnole attackierte, zog er zwei andere Schwergewichte hinter sich her: Sean Kelly und den Mann, der Fignon einen Monat zuvor bei der Tour de France eine schmerzhafte Acht-Sekunden-Niederlage beigebracht hatte: Greg LeMond. Sechs Fahrer sollten jetzt den Kampf um das Regenbogentrikot im Sprint unter sich ausmachen. Fünf von ihnen waren Stars und einer, Konyschew, war fast unbekannt, außer für Kenner des Amateurradsports. Als wir Konyschew bitten, uns etwas über den letzten Kilometer zu erzählen, neigt er den Kopf bedauernd zur Seite und atmet aus. „Ich habe verloren, weil ich zu viel Respekt insbesondere vor Kelly gezeigt habe. Ich sah, dass LeMond gut fuhr und er Fignon immer auf den Fersen blieb. Das letzte Mal, dass Fignon attackierte, war einen Kilometer vor dem Ziel. LeMond ging hinterher, ich sprang an sein Hinterrad, aber dann sah ich Kelly und habe ihn reingelassen. Als der Sprint eröffnet wurde, musste ich an Kelly vorbei und es war zu viel, auch noch an LeMond vorbeizukommen.“ Konyschew versichert, dass er nichts bereut – selbst wenn ihn nur wenige Zentimeter und ein Sekundenbruchteil von LeMond und der Goldmedaille des Amerikaners trennten. „Es ist kein großes Bedauern“, sagt er, „Wenn ich diese Weltmeisterschaft gewonnen hätte, wer weiß, was dann passiert wäre. Wenn du die WM mit 23 gewinnst …“ Er zieht eine Grimasse. „Außerdem war das einfach ein gutes Beispiel, dass ich Glück hatte: Ich war in der Ausreißergruppe und sie haben mich eingeholt – ich habe ja nicht à la pédale mit ihnen mitgehalten. Ich war nicht so stark wie sie, obwohl sich viele Leute die Resultate anschauten, sahen, dass ein 23-Jähriger in dem Feld Zweiter wurde und dachten, ich sei ein Phänomen. Ich habe etwas bereut – bei anderen Weltmeisterschaften“, fährt er fort. „1994 in Agrigent zum Beispiel, als Luc Leblanc gewann. Da war ich der Stärkste, aber in der letzten Runde hat sich ein Stück Papier in meinen Speichen verfangen und die Bremsbeläge scheuerten. Dasselbe in Verona 1999: Ich war der Stärkste in der Spitzengruppe, sah Freire 600 Meter vor dem Ziel attackieren und dachte, dass die Schweizer die Verfolgung aufnehmen. Aber damals kannte Freire auch niemand. Es war wie bei mir 1989 …“

Mit seiner Silbermedaille in Chambéry waren die Tage, in denen Konyschew unter dem Radar fliegen konnte, natürlich beendet. Er wurde jetzt als künftiger Toursieger gehandelt, was absurd war für einen Fahrer, der in den Bergen mehr Schneepflug als Skilift war. Alle Alfa Lum-Fahrer bekamen 1990 eine Gehaltserhöhung, und wie ihr Sportlicher Leiter Franchini damals sagte, verdarb sie das. „Im letzten Jahr war es eine Freude, mit ihnen zu arbeiten. Jetzt nicht mehr. Sie trainieren nur, wenn sie Lust haben“, sagte Franchini in dem Februar. Ein Fahrer, Wassili Schdanow, war wenigstens so ehrlich zuzugeben, dass sich die Prioritäten vieler Fahrer innerhalb eines Jahres verschoben hatten. „Was sollen wir von Perestroika und Glasnost halten, wenn uns das Leben in Italien viele andere Dinge bietet? Was erwarten Sie? Es ist normal, dass einige Jungs das voll ausnutzen wollen!“ Franchini zählte Konyschew zu denen, die ihren neuen Status und Lebensstil missbrauchten. Er nahm seinen Star nicht mit zur Settimana Siciliana, was einer Rüge gleichkam. Nach ähnlichen Warnungen an andere Fahrer rissen sie sich zusammen. Konyschews Sieg auf einer Etappe der Tour de France 1990 nach Pau war der erste eines sowjetischen Fahrers und der Höhepunkt eines goldenen Sommers für Alfa Lum. Konyschew sollte in einer Karriere, die bis ins Jahr 2006, sein 41. Lebensjahr, hineinreichte, drei weitere Tour-Etappen gewinnen. Am denkwürdigsten, sagt er uns, war sein Sieg auf den Champs-Élysées 1991 bei einem Sprint, der vor allem wegen des spektakulären Sturzes seines alten Teamkollegen Abduschaparow in Erinnerung blieb. Außerdem gewann er Etappen beim Giro und der Vuelta sowie eine Reihe von italienischen Halbklassikern. Der Eindruck, dass er mehr hätte erreichen können, hielt sich hartnäckig, ebenso wie die Verletzungen und Krankheiten, die er als perversen Segen gesehen haben mag, die aber anderen als Fluch erschienen. „Ich sehe mich nicht als verschmähtes Talent“, sagt er uns abschließend. „Ich glaube, viele Fahrer wären zufrieden mit meiner Karriere, vor allem mit meiner Karriere nach meiner aktiven Zeit. Fast zehn Jahre nach meinem letzten Rennen noch in der Branche zu sein, ist eine Ehre für mich.“

Womit Dimitri Konyschew aufsteht, uns die Hand schüttelt und hinausgeht auf eine Zigarette, so kühl wie der arktische Abend.